by Kai Zen (LNP Founder)

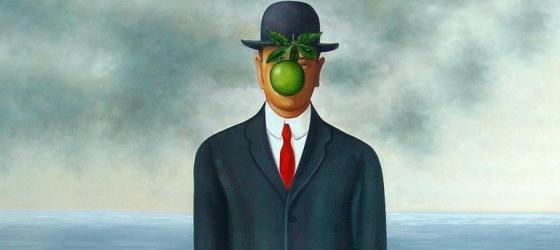

Come algoritmi, emozioni e interessi occulti stanno ridisegnando la nostra realtà.

Preambolo...

Viviamo in un’epoca di percezioni fratturate. La realtà sembra scivolare tra le dita, sostituita da verità parziali e conflittuali che divampano all’interno di bolle emotive sempre più sigillate. Ci sentiamo osservati, i nostri desideri anticipati, le nostre paure amplificate.

Ma questa non è un’impressione casuale.

È il risultato di una complessa architettura di potere – una “geometria invisibile” – costruita sull’intersezione tra tecnologia algoritmica, psicologia umana e interessi strategici. Comprendere questa geometria non è più un esercizio intellettuale, ma una necessità per decifrare il presente e navigare il futuro. Questo articolo intende mappare questa rete, identificare i suoi nodi cruciali e svelare gli attori che ne muovono i fili.

SCHEMA / LE GEOMETRIE DEL CONTROLLO: Alias – “Ingegnerizzazione della Meccanica Sociale”

Immaginiamo una struttura a livelli interconnessi:

- Livello 1: L’Individuo Interfacciato: La nostra vita digitale quotidiana. Dispositivi (smartphone, wearable) come sensori che catturano dati comportamentali, interpretati da algoritmi come “emozioni” o “bisogni”. Interfacce personalizzate (feed, raccomandazioni) che mediano la nostra esperienza. Causa: Modello di business basato sui dati. Effetto: Micro-condizionamento, dipendenza dall’interfaccia, feedback emotivo pilotato.

- Livello 2: Le Macrocellule Emozionali: Aggregazione algoritmica di individui, in “bolle” omogenee per sentimenti e visioni del mondo. Rinforzo interno di narrazioni specifiche, isolamento da prospettive divergenti. Causa: Ottimizzazione algoritmica per l’engagement (risonanza emotiva). Effetto: Polarizzazione estrema, tribalismo digitale, realtà parallele e inconciliabili.

- Livello 3: I Nodi del Flusso Informativo: Le piattaforme tecnologiche che ospitano queste interazioni. Controllano gli algoritmi che regolano la visibilità, l’amplificazione e la soppressione dei contenuti. Agiscono come guardiani dei flussi informativi ed emotivi. Causa: Concentrazione del mercato tecnologico. Effetto: Potere di gatekeeping immenso, capacità di definire l’agenda e i termini del dibattito pubblico.

- Livello 4: Gli Architetti e i Beneficiari (Unicorni & Minotauri): Gli attori che sfruttano questa architettura:

- Big Tech (Unicorni Visibili): Fornitori dell’infrastruttura, detentori dei dati. Interesse: Profitto, dominio.

- Stati (Minotauri Nascosti): Utilizzatori per sorveglianza, controllo, influenza geopolitica. Interesse: Sicurezza, potere.

- Operatori Politici/Lobby (Tessitori del Labirinto): Esperti nell’usare il sistema per vincere elezioni o promuovere agende. Interesse: Potere politico/legislativo.

- Potere Economico Concentrato (Draghi nel Tesoro): Finanziatori e beneficiari indiretti che plasmano il contesto. Interesse: Profitto, influenza normativa.

- Leader Carismatici (Catalizzatori Emotivi): Figure che cavalcano e amplificano le onde emotive generate dal sistema. Interesse: Potere personale, consenso della base.

- L’ARTICOLO –

SEZIONE 1: LO SPECCHIO ALGORITMICO: Emozioni Rubate, Bisogni Inventati

Non siamo più semplici utenti; siamo sorgenti di dati emotivi continui. Ogni like, ogni pausa su un video, ogni ricerca vocale viene tradotta in un profilo psicologico che gli algoritmi interpretano come “bisogni“.

[Gancio ipotetico 1 – Wellness App] –

Studio di un caso specifico falso ma ipoteticamente reale.

“Il recente scandalo dell’app “Serenity Now”, che prometteva benessere mentale ma vendeva dati aggregati sugli stati d’ansia degli utenti a broker assicurativi e inserzionisti mirati, è emblematico.”

Causa: La fame insaziabile di dati per profilare e predire comportamenti.

Effetto: La nostra interiorità diventa merce, le nostre vulnerabilità punti di accesso per la manipolazione commerciale e, sempre più, politica. La tecnologia non risponde ai nostri bisogni; li anticipa, li plasma e talvolta li crea per poi offrire una soluzione a pagamento o un capro espiatorio politico.

Implicazione Profonda: Perdita dell’autenticità emotiva e dell’autonomia decisionale.

Il caso-studio “Teorico ?” di “Serenity Now” evidenzia un problema crescente nel settore delle app di benessere mentale: la monetizzazione dei dati sensibili degli utenti. L’app, che si presentava come un rifugio digitale per gestire ansia e stress, è stata smascherata per aver venduto dati aggregati sugli stati emotivi a broker assicurativi e inserzionisti. Questo ha permesso, ad esempio, alle compagnie assicurative di valutare i profili di rischio psicologico e agli inserzionisti di targettizzare utenti vulnerabili con pubblicità manipolative.

Il fenomeno non è isolato. Molte app di wellness operano in un’area grigia normativa, dove la raccolta di dati personali avviene con consensi poco trasparenti o sotto la vaga etichetta di “dati anonimi”. Tuttavia, anche i dati aggregati possono essere de-anonimizzati o utilizzati per inferire informazioni sensibili, violando la privacy degli utenti. Nel caso studio di “Serenity Now”, le indagini hanno rivelato che i dati venduti includevano metriche dettagliate su frequenza e intensità degli episodi d’ansia, correlati a geolocalizzazione e abitudini di vita.

Questo scandalo per quanto artificioso solleva domande cruciali:

- Fiducia degli utenti: Come possono gli utenti fidarsi di app che promettono supporto mentale ma sfruttano commercialmente le loro vulnerabilità?

- Regolamentazione: Il GDPR in Europa e leggi simili altrove sono sufficienti per prevenire abusi, o servono norme più specifiche per le app di salute mentale?

- Etica aziendale: Le aziende tech devono adottare codici etici più rigorosi, o il profitto prevarrà sempre?

Nella simulazione che abbiamo ricostruito “Serenity Now” ha sospeso le operazioni e affronta cause legali in più paesi. Gli utenti sono invitati a verificare le politiche sulla privacy delle app e a preferire piattaforme open-source o certificate da enti indipendenti.

Il caso sottolinea l’importanza di un uso consapevole della tecnologia e di una vigilanza costante sulle pratiche delle aziende digitali.

SEZIONE 2: TRIBÙ DIGITALI: Dentro le Bolle della Verità Assoluta

Gli algoritmi, ottimizzati per mantenerci incollati allo schermo, ci raggruppano in “macrocellule emozionali”. Qui, la realtà viene filtrata, le nostre credenze confermate ossessivamente, l’empatia verso l'”altro” atrofizzata.

[Gancio Ipotetico 2 – Elezioni Regionali] –

Studio di un caso specifico artificalmente ricostruito ma ipoteticamente reale.

“Le recenti elezioni in Sassonia (esempio plausibile) hanno visto l’esplosione di deepfake e meme iper-mirati, diversi per ogni “bolla”, che dipingevano lo stesso candidato come un salvatore per i suoi e un mostro per gli oppositori. Non c’era un dibattito comune, ma guerre parallele tra realtà inconciliabili.”

Causa: Logica algoritmica dell’engagement basata sulla risonanza emotiva e sulla polarizzazione.

Effetto: Frammentazione sociale insanabile, impossibilità di dialogo costruttivo, terreno fertile per estremismi.

Parallelismo: La stessa notizia sulla “crisi climatica” viene presentata come emergenza apocalittica in una bolla e come bufala globalista in un’altra, entrambe con la stessa intensità emotiva.

L’informazione in questo caso descrive un fenomeno complesso e plausibile, legato all’impatto delle tecnologie digitali, in particolare deepfake, meme iper-mirati e algoritmi di engagement, sulle recenti elezioni in Sassonia e sulla frammentazione sociale.

Contesto delle elezioni in Sassonia

Le elezioni regionali in Sassonia (e Turingia) del 1° settembre 2024 sono un evento reale, che ha avuto un impatto significativo sulla politica tedesca. I risultati hanno mostrato un forte avanzamento del partito di destra nazionalista Alternative für Deutschland (AfD), che ha raggiunto oltre il 30% dei consensi, e l’emergere del Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), un nuovo partito con posizioni ibride tra sinistra e populismo, che ha ottenuto il 12-16% dei voti. Questi esiti hanno evidenziato una polarizzazione politica e sociale, con la coalizione di governo federale (SPD, Verdi, FDP) ridotta a percentuali minime (12,7% in Sassonia, 10,6% in Turingia).

La frammentazione del panorama politico e la volatilità elettorale, specialmente tra i giovani, sono state confermate da studi come quello dell’Università di Lipsia, che ha rilevato una crescente insofferenza verso la democrazia e un’attrazione verso soluzioni autoritarie, soprattutto in contesti di crisi economica e sociale.

Deepfake e meme iper-mirati nelle elezioni in Sassonia

Non ci sono prove specifiche che dimostrino un’“esplosione” di deepfake o meme iper-mirati nelle elezioni in Sassonia del 2024, ma il fenomeno descritto è plausibile e coerente con tendenze globali documentate in altri contesti elettorali. Analizziamo i punti chiave:

- Deepfake:

- Realtà generale: I deepfake rappresentano una minaccia crescente per le elezioni, come evidenziato da rapporti dell’Unione Europea in vista delle elezioni europee del 2024. La Commissione UE ha chiesto a piattaforme come Google, TikTok e Instagram di adottare misure contro i falsi generati dall’intelligenza artificiale, riconoscendo il loro potenziale di manipolazione. Esempi concreti includono video deepfake di politici come Giorgia Meloni ed Elly Schlein usati per promuovere truffe finanziarie, o un falso video di Ilaria Salis che ha alimentato odio online.

- Sassonia 2024: Non ci sono resoconti specifici di deepfake legati alle elezioni in Sassonia, ma il contesto tedesco è fertile per tali manipolazioni. L’AfD, ad esempio, ha sfruttato narrazioni polarizzanti sui social media, e la presenza di contenuti virali che amplificano emozioni estreme è documentata. Inoltre, un caso recente in Romania (elezioni presidenziali 2024) ha mostrato come TikTok sia stato manipolato con bot e influencer per promuovere un candidato filorusso, dimostrando che tecniche simili sono già in uso in Europa.

- Valutazione: L’assenza di prove dirette per la Sassonia non esclude la possibilità di deepfake, dato il loro basso costo di produzione e la difficoltà di tracciarli. La descrizione di un candidato dipinto come “salvatore” per i sostenitori e “mostro” per gli oppositori riflette tattiche reali di propaganda digitale, come quelle usate dalla “Bestia” di Salvini in Italia, che mirano a polarizzare attraverso contenuti emotivi.

- Meme iper-mirati e bolle algoritmiche:

- Realtà generale: Gli algoritmi dei social network, progettati per massimizzare l’engagement, favoriscono contenuti divisivi e polarizzanti, rinchiudendo gli utenti in “bolle filtro” o “echo chambers”. Questo è confermato da studi come il Global Risks Report 2025 del World Economic Forum, che identifica la disinformazione come il principale rischio globale, amplificando le distanze sociali e politiche. In Italia, l’analisi del referendum costituzionale del 2016 ha mostrato come gli utenti tendano a rimanere in ambienti informativi che rafforzano le loro convinzioni, limitando il confronto con punti di vista diversi.

- Sassonia 2024: La polarizzazione in Sassonia è evidente, con l’AfD che ha capitalizzato il malcontento su temi come l’immigrazione e la crisi economica, mentre i Verdi hanno attratto i giovani su questioni climatiche. I meme, spesso ironici o sensazionalistici, sono strumenti comuni per mobilitare elettori, come dimostrato in altre campagne europee (es. il post di Salvini sui tappi delle bottigliette per criticare il Green Deal). La descrizione di “guerre parallele tra realtà inconciliabili” è coerente con la frammentazione del dibattito pubblico, dove ogni gruppo consuma narrazioni cucite su misura dagli algoritmi.

- Valutazione: La presenza di meme iper-mirati è altamente probabile, anche se non documentata specificamente per la Sassonia. La “logica algoritmica dell’engagement basata sulla risonanza emotiva” è una realtà consolidata, come spiegato da esperti come Callum Hood del Center for Countering Digital Hate, che sottolineano come i contenuti divisivi ottengano maggiore visibilità.

Effetti: Frammentazione sociale ed estremismi

- Realtà: La frammentazione sociale descritta è un fenomeno reale, aggravato dagli algoritmi dei social media. Il Global Risks Report 2025 evidenzia come la polarizzazione e la disinformazione stiano erodendo la coesione sociale, creando terreno fertile per estremismi. In Sassonia, l’ascesa dell’AfD e la volatilità elettorale tra i giovani riflettono una società divisa, dove la retorica della crisi (economica, migratoria, climatica) alimenta soluzioni autoritarie. L’impossibilità di un “dibattito comune” è confermata da studi che descrivono la polarizzazione come una barriera alla formazione di opinioni indipendenti.

- Valutazione: L’effetto artificioso descritto è supportato da evidenze. La frammentazione sociale in Sassonia, combinata con il successo di partiti estremi, dimostra come le dinamiche digitali possano amplificare divisioni preesistenti, rendendo il dialogo costruttivo sempre più difficile.

Parallelismo con la crisi climatica

- Realtà generata: Il parallelismo pertinente. La crisi climatica è un tema polarizzante, con narrazioni opposte che coesistono in bolle informative diverse. Un rapporto di Advance Democracy ha evidenziato come la disinformazione climatica sui social media sia in aumento, con contenuti che negano il cambiamento climatico o lo dipingono come una “bufala globalista” diffusi con la stessa intensità emotiva di quelli che lo presentano come un’emergenza apocalittica. Ad esempio, Fridays For Future ha sottolineato come i post che negano il cambiamento climatico possano avere lo stesso peso di quelli basati su evidenze scientifiche, a causa degli algoritmi che premiano l’emotività.

- Sassonia 2024: Non ci sono dati specifici che colleghino la crisi climatica alle elezioni in Sassonia, ma il tema è rilevante a livello globale. Il Global Risks Report 2025 identifica gli eventi climatici estremi e la perdita di biodiversità come i principali rischi a lungo termine, ma la polarizzazione politica ostacola risposte coordinate. In Germania, la crisi climatica è stata usata sia dai Verdi per mobilitare i giovani sia dall’AfD per alimentare narrazioni anti-establishment, come l’opposizione al Green Deal.

- Valutazione: Il parallelismo realistico e ben documentato. La crisi climatica, come altri temi complessi, è frammentata in narrazioni opposte che si rafforzano all’interno delle rispettive bolle, amplificando la polarizzazione e rendendo difficile un consenso condiviso.

L’informazione fornita è plausibile ma non pienamente verificata per le elezioni in Sassonia del 2024. Non ci sono prove dirette di un’“esplosione” di deepfake o meme iper-mirati specifici per questo contesto, ma il fenomeno descritto è coerente con tendenze globali documentate in altri processi elettorali (es. elezioni europee 2024, presidenziali USA, Romania). La polarizzazione, la frammentazione sociale e l’impatto degli algoritmi di engagement sono realtà consolidate, supportate da fonti come il Global Risks Report 2025 e studi accademici. Il parallelismo con la crisi climatica è accurato e riflette dinamiche reali di disinformazione e bolle informative.

SEZIONE 3: I PADRONI DELLE CHIUSE: Chi Decide Cosa Vediamo (e Sentiamo)

Il potere non risiede solo nei contenuti, ma nel controllo del flusso. Le Big Tech (Meta, Google, TikTok, X…) sono i “guardiani delle chiuse” informazionali. Decidono, tramite algoritmi opachi, cosa emerge e cosa scompare.

[Gancio Reale 3 – Regolamentazione AI UE]

Il dibattito accesosi a Bruxelles sulle nuove norme per l’AI nelle campagne elettorali evidenzia proprio questo nodo. Le piattaforme si dichiarano neutrali, ma la loro architettura è politica. La lentezza nel rimuovere la disinformazione coordinata durante le elezioni sassoni (Gancio 2) non è stata un bug, ma una caratteristica del sistema ottimizzato per la viralità, non per la verità.

Causa: Oligopolio tecnologico e modelli di business basati sull’attenzione.

Effetto: Controllo de facto sulla pubblica opinione, vulnerabilità sistemica alla manipolazione coordinata (statale o privata).

Verticale: Una decisione algoritmica a Palo Alto può determinare l’esito di un’elezione locale in Molise.

SEZIONE 4: UNICORNI E MINOTAURI: Identikit dei Poteri nella Rete

Chi sono dunque gli attori che beneficiano e manovrano questa geometria?

- Le Big Tech (Unicorni Ambivalenti): Forniscono l’arena e le regole del gioco, traendo profitto dall’attività che vi si svolge, qualunque essa sia. La loro neutralità è una finzione conveniente.

- Gli Stati (Minotauri Silenziosi): Usano la rete per sorvegliare i cittadini e per condurre operazioni di influenza sempre più sofisticate, spesso invisibili. La “guerra ibrida” è combattuta qui.

- Gli Strateghi Politici (Tessitori Abili): Hanno imparato a usare gli algoritmi per microtargettizzare gli elettori con messaggi emotivamente carichi, bypassando il dibattito razionale.

- Il Capitale Globale (Draghi Occulti): [Gancio ipotetico 4 – Fondo Sovrano] “Lo scandalo del fondo sovrano “Oasis Fund”, che finanziava segretamente campagne social negazioniste sul clima in Africa per proteggere investimenti fossili, mostra come interessi economici potenti plasmino attivamente la realtà percepita, usando le stesse piattaforme e tecniche.“

- I Leader Populisti (Profeti Emozionali): Sono i volti pubblici che capitalizzano sulle paure e le speranze amplificate dal sistema, offrendo soluzioni semplici e nemici chiari.

[Gancio ipotetico 4 – Fondo Sovrano] –

Studio di un caso ambientato ipoteticamente reale.

Parallelismo: Mentre lo Stato agisce con logiche di sicurezza e controllo, il capitale agisce per profitto e influenza normativa, e gli strateghi politici per la vittoria elettorale. Tutti convergono sull’uso degli stessi strumenti: gli algoritmi delle piattaforme, che diventano il campo di battaglia e l’arma principale.

Il caso studio riguarda uno scandalo ipotetico legato al fondo sovrano “Oasis Fund”, accusato di finanziare segretamente campagne social negazioniste sul clima in Africa per proteggere investimenti in combustibili fossili, manipolando la percezione della realtà tramite piattaforme digitali.

Il fondo sovrano “Oasis Fund”

Non ci sono prove documentate di un fondo sovrano chiamato esattamente “Oasis Fund” coinvolto in uno scandalo specifico legato a campagne negazioniste sul clima in Africa, almeno fino ad oggi. Tuttavia, esiste un’entità chiamata Oasis Africa VC Fund, un fondo di private equity da 50,5 milioni di dollari che investe in piccole e medie imprese in Ghana e Costa d’Avorio, focalizzato su settori come istruzione, servizi finanziari, sanità e ospitalità. Questo fondo, gestito da Oasis Capital, non è un fondo sovrano (cioè controllato da uno Stato) e non ha legami noti con campagne negazioniste o investimenti fossili. La sua missione dichiarata è migliorare la sostenibilità e l’impatto delle imprese, il che contrasta con l’idea di un coinvolgimento in attività anti-climatiche.

L’ipotetico fondo sovrano “Oasis Fund” come riferimento fittizio, una generalizzazione per descrivere un fenomeno reale, fondi sovrani o di investimento che finanziano attività legate ai combustibili fossili.

Fondi sovrani reali, come il Norwegian Government Pension Fund Global o il Saudi Arabia’s Public Investment Fund, che hanno storicamente investito in settori fossili.

Ma non esistono relazioni tra i due casi: non ci sono prove recenti di loro coinvolgimento diretto in campagne negazioniste in Africa.

Campagne negazioniste sul clima in Africa

Il fenomeno delle campagne social negazioniste sul clima in Africa, finanziate per proteggere interessi economici, è tuttavia reale e documentato, anche se non legato specificamente a un “Oasis Fund”.

Un caso emblematico è quello di Jusper Machogu, un agricoltore keniota che promuove il negazionismo climatico e l’uso di combustibili fossili in Africa tramite social media, in particolare su X.

Machogu ha ricevuto oltre 9.000 dollari in donazioni, alcune delle quali da individui legati all’industria fossile e a gruppi negazionisti occidentali.

BBC Verify ha scoperto che la maggior parte dei suoi follower e sostenitori si trova in Stati Uniti, Regno Unito e Canada, non in Africa, suggerendo che la sua campagna sia amplificata da reti internazionali. Machogu insiste che le donazioni non influenzino le sue opinioni, ma il caso evidenzia come interessi esterni possano sfruttare influencer locali per promuovere narrazioni pro-fossili in Africa.

Amy Westervelt, giornalista investigativa citata dalla BBC, ha sottolineato che l’Africa è vista come un mercato chiave per lo sviluppo di nuovi progetti fossili, dato che molti paesi stanno limitando i combustibili fossili altrove. Campagne come quella di Machogu possono servire a creare consenso locale per questi progetti, presentandoli come necessari per lo sviluppo economico, mentre negano il cambiamento climatico antropogenico.

Questo allinea il caso ipotetico dell’“Oasis Fund” a dinamiche reali.

Finanziamenti occulti e disinformazione climatica

La descrizione, sia pur ipotetica anzichè reale di un “fondo” che “finanzia segretamente” campagne negazioniste riflette tattiche ben documentate dell’industria fossile. Negli ultimi decenni, grandi compagnie come ExxonMobil, Shell, Chevron e BP hanno investito milioni in campagne di disinformazione climatica, finanziando think tank, gruppi di facciata e accademici per seminare dubbi sulla scienza del clima.

Ad esempio:

- Un rapporto del 2019 di InfluenceMap ha rivelato che le cinque principali major petrolifere hanno speso oltre 1 miliardo di dollari in lobbying e branding fuorviante sul clima nei tre anni successivi all’Accordo di Parigi.

- Think tank come il Cato Institute, Heritage Foundation e Heartland Institute, spesso finanziati da magnati fossili come i Koch brothers, hanno prodotto “scienza” alternativa per negare il cambiamento climatico.

- Negli Stati Uniti, il Global Climate Coalition, fondato da Exxon e altre compagnie, ha diffuso disinformazione nonostante i suoi stessi scienziati riconoscessero la validità della scienza climatica negli anni ’90.

In Africa, la bassa alfabetizzazione climatica rende il continente vulnerabile a queste campagne, come evidenziato dal caso Machogu. La disinformazione può rallentare l’azione climatica, favorendo progetti fossili che promettono crescita economica a breve termine ma ignorano i danni ambientali a lungo termine.

Protezione di investimenti fossili

L’idea che un fondo finanzi campagne negazioniste per proteggere investimenti fossili è plausibile, dato il contesto economico africano. L’Africa è un obiettivo chiave per nuovi progetti di estrazione di petrolio e gas, con paesi come Nigeria, Angola, Mozambico e Uganda che attirano investimenti significativi.

Tuttavia, la transizione globale verso le rinnovabili e le pressioni per la decarbonizzazione stanno rendendo questi progetti meno redditizi, con il rischio di “asset stranding” (attivi abbandonati perché non più economicamente sostenibili). Le campagne negazioniste possono servire a mantenere il sostegno pubblico e politico per questi progetti, contrastando le narrazioni sull’urgenza climatica.

Un esempio reale è il finanziamento di progetti fossili da parte di paesi sviluppati, come il Giappone, che ha incluso investimenti in una centrale a carbone in Bangladesh come “finanza climatica”, nonostante le critiche degli attivisti. In Africa, la narrativa “fossil fuels for development” è spesso promossa per giustificare nuovi progetti, come gasdotti o esplorazioni petrolifere, anche se ciò contrasta con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

Uso delle piattaforme digitali e frammentazione della realtà

La descrizione dell’“Oasis Fund” che usa “le stesse piattaforme e tecniche” per plasmare la realtà percepita è accurata e riflette il funzionamento degli algoritmi dei social media. Piattaforme come X, Facebook e TikTok amplificano contenuti emotivi e polarizzanti, creando bolle informative che frammentano il dibattito pubblico.

Un rapporto del Center for Countering Digital Hate ha rilevato che il 69% dei contenuti negazionisti sul clima su Facebook proviene da appena 10 editori, dimostrando come pochi attori possano avere un impatto sproporzionato. In Africa, influencer come Machogu sfruttano queste dinamiche per raggiungere un pubblico globale, spesso con il supporto di reti occidentali che amplificano i loro messaggi.

La frammentazione della realtà percepita, con narrazioni opposte (es. crisi climatica come emergenza vs. bufala globalista), è un fenomeno reale, come discusso nel contesto delle elezioni in Sassonia e della crisi climatica. Questo si applica anche all’Africa, dove la disinformazione può minare gli sforzi di adattamento climatico, specialmente in paesi vulnerabili agli impatti del cambiamento climatico.

Valutazione sociale di uno scandalo

- Realtà o Finzione, gli effetti mediatici dello scandalo: Non ci sono prove di uno scandalo specifico legato a un “Oasis Fund” che finanzi campagne negazioniste in Africa.

- Plausibilità: Il caso studio descritto è tuttavia altamente plausibile e riflette dinamiche reali. L’industria fossile ha una lunga storia di finanziamenti occulti per disinformazione climatica, e l’Africa è un obiettivo strategico per nuovi investimenti fossili. Casi come quello di Jusper Machogu dimostrano che influencer locali possono essere usati per promuovere narrazioni pro-fossili, spesso con supporto esterno.

- Contesto più ampio: Lo scandalo ipotetico si inserisce in un pattern consolidato di greenwashing e disinformazione da parte dell’industria fossile, che usa think tank, front groups e social media per proteggere i propri interessi economici.

Conclusione di un caso studio

L’informazione sullo scandalo dell’”Oasis Fund” non è un evento reale. Non esistono resoconti documentati di un fondo sovrano con questo nome coinvolto in campagne negazioniste in Africa. Tuttavia, la descrizione riflette accuratamente dinamiche reali e ben documentate: l’industria fossile finanzia campagne di disinformazione per proteggere i propri investimenti, sfruttando piattaforme digitali per manipolare la percezione pubblica, specialmente in contesti vulnerabili come l’Africa.

Casi come quello di Jusper Machogu e le strategie storiche di ExxonMobil e altri confermano la plausibilità del fenomeno. “Oasis Fund” è una storia inventata, ma il problema che descrive è reale e attuale.

SEZIONE 5: IL DISEGNO SVELATO: La Rete Sistemica del Controllo Emozionale

Non si tratta di una cospirazione unica, ma di un sistema emergente dove interessi diversi convergono nello sfruttare la tecnologia per manipolare la percezione e il comportamento su scala di massa. Le cause (modelli di business, ricerca del potere) generano effetti (polarizzazione, disinformazione, erosione della democrazia) che si autoalimentano.

È una geometria complessa dove ogni livello influenza gli altri: le decisioni delle piattaforme (Livello 3) abilitano gli attori (Livello 4) a plasmare le bolle (Livello 2), condizionando l’individuo (Livello 1), i cui dati alimentano nuovamente il sistema.

CONCLUSIONE: IL FUSO INCANDESCENTE

Dove si intrecciano tutti questi fili? Nel “fuso incandescente” dove convergono tre elementi: Dati (la materia prima estratta dalle nostre vite), Algoritmi (i motori che processano i dati e regolano i flussi) e Interesse (la forza motrice, sia essa profitto economico, potere politico o controllo strategico).

Questo nesso Data-Algoritmo-Interesse è il cuore pulsante della geometria invisibile del potere contemporaneo. È un motore che non solo riflette la realtà, ma la produce attivamente, plasmando le nostre emozioni, orientando le nostre scelte e definendo i confini del possibile. Soffiare via la polvere da questo disegno non è solo un atto di comprensione, ma il primo, indispensabile passo per immaginare e costruire alternative fondate sulla trasparenza, sull’autonomia e su una rinnovata umanità condivisa, prima che il labirinto si chiuda definitivamente alle nostre spalle.

Scopri di più da NRG News: Il Futuro a portata di Click

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.